페이지 안내

연구

연구성과

연구성과

연구성과 미리보기

무아레 격자 중첩 통해 2차원 양자물질 플랫폼 구현

재료공학부 유효빈 교수 연구팀

재료공학부 유효빈 교수 공동연구팀이 무아레 격자 중첩을 통한 2차원 양자물질 플랫폼을 구현했다고 밝혔다.

연구성과 게시판

센서 하나로 위치 추정 가능한 3차원 마이크 세계 최초 개발

기계공학부 안성훈 교수 연구팀

기계공학부 안성훈 교수팀이 단 하나의 마이크만으로 소리를 통해 사람의 위치를 인식하고, 소음이 가득한 공장에서도 사람과 로봇이 소리로 상호작용할 수 있는 새로운 청각 기술을 개발했다고 밝혔다.

고성능 촉매 없이도 오래 가는 수전해 전극 운전기술 개발

화학생물공학부 윤제용 교수팀

공과대학은 화학생물공학부 윤제용·류재윤 교수팀이 건국대학교 화공학부 이장용 교수팀과의 공동연구를 통해, 복잡한 촉매 제조 공정 없이도 그린수소를 생산할 수 있는 새로운 수전해(水電解) 운전 전략을 개발했다고 밝혔다.

말버릇·추임새도 사람처럼 따라 하는 AI 대화 생성 모델 개발

컴퓨터공학부 김건희 교수팀

컴퓨터공학부 김건희 교수팀이 말버릇, 추임새, 끼어들기 등 사람의 대화 행동을 인공지능(AI)이 이해하고 재현하는 음성 대화 생성 기술을 개발했다고 밝혔다.

코발트의 탈질화 촉매반응을 통한 아질산염의 업사이클링과 친환경 헤테로고리 합성 촉매반응 개발 연구

화학부 이윤호 교수팀

화학부 이윤호 교수 연구팀이 아질산염(NO₂⁻)을 고부가가치 생리활성 화합물로 전환할 수 있는 trifunctional 코발트 촉매 기반의 새로운 NCU 시스템을 개발하여, 환경 유해 물질을 효과적으로 업사이클링할 수 있음을 발견했다고 밝혔다.

세포밖 소포체를 통한 프로테아좀의 세포 간 전파

의과대학 이민재 교수 연구팀

의과대학 이민재 교수 연구팀은 세포 안에서 단백질을 분해하는 핵심 효소인 '프로테아좀'이 세포밖 소포체에 실려 세포 밖으로 분비되고, 이들이 다른 세포로 전파되어 병인단백질을 제거하는데 기여한다는 사실을 밝혀냈다.

작업기억의 핵심 구조, 인간의 뇌에서 처음으로 확인

심리학과 이수현 교수 연구팀

심리학과 이수현 교수 연구팀이 인간의 상두정피질(superior parietal cortex)에서 작업기억이 초감각형태(supramodal)로 존재한다는 것을 처음으로 밝혀냈다.

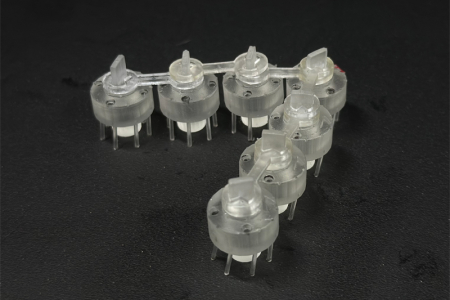

복잡한 제어 없이도 개미처럼 유기적으로 움직이는 입자 군집 개발

기계공학부 김호영 교수 연구팀

기계공학부 김호영 교수 공동연구팀이 입자 간 단순한 연결을 통해 정교한 제어 없이 다양한 동작을 수행할 수 있는 군집 로봇을 개발했다고 밝혔다.

50미터급 신축성 액체금속 전자섬유 개발, 실용 스마트 의류로 구현

첨단융합학부 박성준 교수 연구팀

첨단융합학부 박성준 교수팀이 50미터급 액체금속 전자섬유를 실제 스마트 의류로 구현하는 데 성공했다.

탄력있는 광섬유 결정, 감자칩 모양 분자로 만든다

화학부 이동환 교수 연구팀

화학부 이동환 교수 연구팀이 분자의 곡면 구조를 이용하는 새로운 설계 전략을 통해, 높은 탄력성을 갖는 유기물 결정 기반 분자 광섬유를 개발했다고 밝혔다.

감초의 유전체 해독 및 우량 배수체 자원의 기원 구명

식물생산과학부 양태진 교수 연구팀

식물생산과학부 양태진 교수 연구팀이 감초의 고품질 유전체를 새롭게 조립하고, 아시아 7개국에서 수집된 29개체의 유전체 데이터를 바탕으로 유전적 구조와 기능이 우수한 배수체 감초의 유전적인 기원을 규명하였다고 밝혔다.